Le nombre cinq se manifeste aussi bien dans la nature que dans les productions symboliques de la psyché humaine. Il semble aujourd’hui nécessaire d’interroger le rôle que pourrait jouer le nombre cinq dans le cadre conceptuel traditionnellement quaternaire de la psychologie analytique de Carl Gustav Jung.

À partir d’une expérience personnelle jalonnée de coïncidences significatives liées à ce nombre, Claire Droin élargit la réflexion à la psyché féminine, puis humaine, et propose une approche renouvelée du processus d’individuation.

Sur cette page :

- Le quaternaire dans la pensée jungienne

- Le cinq dans mon parcours personnel

- Le cinq comme structure de la psyché féminine

- Le cinq comme dynamique de la psyché humaine

- Ouverture

- Conclusion

Le quaternaire dans la pensée jungienne

Carl Gustav Jung structure une grande partie de sa psychologie autour du principe du quaternaire, un modèle basé sur quatre éléments fondamentaux qui assurent un équilibre psychique :

- Les quatre fonctions psychologiques (pensée, sentiment, sensation, intuition) opposées deux à deux (voir Les Types psychologiques de C.G. Jung). La quatrième fonction dite « inférieure » ou « indifférenciée » est associée à l’archétype fondamental qu’est l’Anima ou l’Animus.

- Les quatre orientations de la libido : Jung propose également que la libido (énergie psychique) peut s’orienter selon quatre directions principales, correspondant aux quatre fonctions psychologiques mentionnées précédemment.

- Les quatre éléments — Terre, Eau, Air et Feu — présents dans la démarche alchimique de laquelle Jung s’inspire comme étant une métaphore du processus d’individuation.

Cette structuration en quatre éléments symbolise pour Jung la complétude, notamment à travers la figure du mandala, souvent composée d’une croix ou d’un cercle à quatre divisions. Si le processus d’individuation jungien est largement structuré autour du quaternaire, le cinq pourrait illustrer le passage à un nouveau palier de la conscience.

L’étude du cinq dans un cadre jungien ouvre des perspectives intéressantes sur la transformation psychique et l’évolution de l’individu. Il représente non pas une rupture mais un enrichissement du modèle jungien, introduisant une nouvelle dimension à l’individuation. Ma démarche considèrera plusieurs perspectives et hypothèses en procédant par amplification :

- le cinq dans mon parcours personnel,

- le cinq comme structure de la psyché féminine,

- le cinq comme dynamique de la psyché humaine.

Le cinq dans mon parcours personnel

En premier lieu, il me semble important de partager mon histoire pour plusieurs raisons :

- Mes réflexions sont intimement liées à mon vécu. En effet, le sujet pensant est inséparable de l’objet de ses pensées, et je ne peux présenter un concept autour du cinq qu’à travers le prisme de mon expérience.

- Selon l’idée jungienne que le Soi inclut le Moi, toute réflexion sur la psyché englobe également ma propre psyché.

- Il n’est pas exclu que je sois moi-même « prise » par l’archétype du cinq, un élément à la fois subjectif et indéfini, qui se manifeste dans mon histoire, et que je m’y identifie fortement.

Depuis ma naissance, le 5 mai à 5 heures du matin en Avignon, le nombre cinq a marqué ma vie. Durant mon enfance, il est devenu naturellement mon nombre fétiche, et il suscitait notamment chez moi un enchantement lorsque, d’un trait continu, je traçais l’étoile à cinq branches.

Mon histoire familiale comporte également la présence du cinq, notamment à travers l’image du pentacle, cette étoile à cinq branches inscrite dans un cercle souvent associée à la sorcellerie dans l’imaginaire collectif : une de mes arrière-grand-mères, considérée comme une guérisseuse, passait ses journées à collecter des plantes médicinales et à consigner ses notes dans un carnet malheureusement disparu. On disait d’elle qu’elle avait le « mauvais œil », pour ne pas dire qu’elle était une « sorcière ».

Dans ma cinquième année, ma famille et moi avons déménagé en Afrique, en Côte d’Ivoire, élargissant mon horizon aux cinq continents plutôt qu’aux seuls quatre points cardinaux. Là-bas, je ramassais des dollars des sables, ces coquillages marins à la symétrie pentaradiée, et je mangeais la colonne staminale sucrée des fleurs d’hibiscus, dotées de cinq pétales.

Le nombre cinq a continué de se manifester dans ma vie : cinq années d’études pour ma formation initiale, un foyer composé de cinq membres avec trois enfants, leur père et moi, puis cinq autres années dédiées à une reconversion professionnelle. Même mon cabinet est orné d’un mandala quinaire, acquis « par hasard » en solde, et qui illustre l’en-tête de cet article.

Ainsi, des images du cinq ont toujours été présentes dans ma réalité, mais ce n’est que récemment que j’ai pris pleinement conscience de cette récurrence. Cherchant à en comprendre la portée symbolique, j’ai lu des ouvrages tels que Nombre et Temps de Marie-Louise von Franz. J’ai constaté que son étude s’arrêtait au nombre quatre, et qu’elle n’évoquait le cinq que relativement à celui-ci, comme le centre de la croix ou la quintessence. Cependant, une intuition m’incitait à considérer le cinq comme un élément à part entière, immanent et non transcendant, égal en importance aux quatre autres.

Cette recherche m’a conduite à rédiger un premier article sur l’archétype du cinq, suivi d’un second sur le mandala quinaire, encouragée par des découvertes fortuites sur ce thème. Ces écrits ont ouvert la voie à une réflexion plus vaste sur la psychologie et la pertinence d’un concept associé au cinq. C’est cet objet, encore en devenir, que je vous invite à explorer ici.

Le cinq comme structure de la psyché féminine

D’après mon expérience personnelle et mes observations, le modèle quaternaire proposé par Jung – fondement du mandala et du processus d’individuation – semble incomplet lorsqu’il s’applique à la psyché féminine. Ainsi, envisager une structure basée sur le nombre cinq permettrait d’enrichir la perspective jungienne traditionnelle. Une telle approche apporterait non seulement une complexité supplémentaire, mais ouvrirait aussi des voies nouvelles à l’exploration de l’inconscient.

Le modèle jungien

Pour mieux comprendre cette proposition, rappelons brièvement le contexte jungien. Dans son ouvrage Psychologie et Alchimie (Buchet Chastel, 2004, Page 286), Jung mentionne que parmi les mandalas, une concurrence fréquente apparait entre les nombres trois et quatre, principalement observée chez les hommes, tandis qu’une concurrence plus rare entre quatre et cinq se manifeste surtout chez les femmes. Il qualifie les mandalas à cinq rayons d’« anormaux » en raison de leur asymétrie, tout en reconnaissant que la rareté des observations empêche toute conclusion définitive. Bien que Jung ait étudié des matériaux provenant d’hommes et de femmes, il semble avoir généralisé la structure quaternaire, peut-être influencé par son propre prisme masculin.

Observation des différences

Cette généralisation nous invite à examiner plus précisément les différences entre les psychés masculine et féminine. Alors que dans l’organisation de la psyché masculine, l’Anima représente le lien à l’inconscient comme un principe féminin (à la fois compagne, mère etc.), il me semble que dans l’organisation de la psyché féminine, deux pôles distincts structurent le rapport à l’inconnu : l’un tourné vers le principe masculin (Animus), le deuxième vers la gestation et l’enfantement.

En effet, la femme, à la différence de l’homme, ne peut séparer son identité de la potentialité biologique qui l’habite. L’élément maternel, qu’il soit activé ou non dans l’existence concrète, opère à un niveau psychique profond et modèle son rapport au Soi. Pour l’homme, l’union sexuelle ne modifie pas fondamentalement son être ; il reste ce qu’il était avant l’acte. Pour la femme, en revanche, la possibilité même de concevoir introduit un facteur de transformation qui dépasse la volonté consciente. Si l’homme peut douter de sa paternité, la femme ne peut ignorer sa maternité si elle advient et avec elle, la conscience immédiate du cycle vie-mort-vie.

Par ailleurs, l’observation ethnologique apporte un éclairage complémentaire. Si le lien entre sexualité et procréation est universellement reconnu, certaines cultures (mélanésiennes ou amazoniennes, par exemple) ne considèrent pas la grossesse uniquement comme le résultat d’une union sexuelle, mais comme un événement impliquant des forces spirituelles extérieures. Cette manière d’envisager la procréation suggère que, sur le plan symbolique, la femme ne se définit pas seulement par sa capacité à enfanter, mais aussi par une médiation entre le visible et l’invisible, entre l’humain et l’universel.

Hypothèse d’un modèle basé sur le nombre cinq

Ces constats m’amènent naturellement à proposer l’hypothèse d’un modèle de structure de la psyché féminine basé sur le nombre cinq. Sans prétendre comprendre parfaitement les hommes ni Jung, mes expériences et observations auprès des femmes mettent souvent en évidence une figure archétypique spécifique : un enfant aux multiples visages, parfois fille, parfois garçon, souvent accompagné du père ou de la mère.

Alors même que je rédigeais cet article, sans en avoir parlé à quiconque, une femme m’a confié son dernier rêve où cinq enfants formaient un cercle autour de leur père. Cette image, venue spontanément de l’inconscient, semblait figurer un lien vivant, dynamique, entre l’enfant et la figure parentale.

Cette omniprésence du lien parent-enfant dans leurs rêves et leurs imaginations actives, dans les produits de leur inconscient, sous-entend que, pour les femmes, le travail d’intégration psychique ne se limite pas à la confrontation avec l’Ombre et l’Animus, mais nécessite une mise en lumière de leur rapport à la filiation et de leur participation au phénomène de renouvellement du monde.

Et il s’agit ici, selon moi, d’un phénomène qui dépasse le « complexe maternel » , au sens où l’entend la psychologie analytique. Il relève d’un archétype qui touche à l’expérience directe du devenir. Il me semble que d’un point de vue psychique, de même qu’aucun individu n’est entièrement mâle ou entièrement femelle, aucune femme n’est entièrement mère ou entièrement enfant.

Cela suggère que la psyché féminine ne se superpose pas exactement aux modèles traditionnels de la psychologie analytique. Alors que l’Anima constitue pour l’homme un moyen privilégié d’accéder à l’inconscient et à sa quatrième fonction, la femme disposerait de deux canaux distincts : l’Animus, principe masculin d’une part, et – pour lui donner un nom – l’Émergent, principe de renouvellement, d’autre part.

Un modèle féminin non reconnu

Il reste alors à se demander pourquoi cette particularité féminine n’a pas été reconnue auparavant. Si Jung lui-même n’a pas su percevoir cette différence entre la psyché masculine et la psyché féminine, ses élèves et collaboratrices féminines auraient pu observer ce phénomène. Pourtant, elles semblent également s’être « arrêtées » au principe quaternaire :

- Marie-Louise von Franz, par exemple, explore principalement les quatre premiers nombres dans son ouvrage Nombre et temps, abordant le cinq uniquement comme le centre de la croix ou la quintessence du quatre, sans le considérer comme une entité à part entière.

- Emma Jung, dans Animus et Anima, ne traite de l’Animus de la femme qu’en miroir de l’Anima pour l’homme, et dans La légende du Graal (co-écrit avec ML. von Franz) elle « s’arrête » au quatrième élément, objet sacré ou personnage (Le Graal, Merlin) sans lequel tout s’effondre.

- De même, Toni Wolff dans sa tentative d’y voir clair dans la psyché féminine définit 4 formes structurelles de la psyché féminine : la Mère, l’Hétaïre, l’Amazone et la Médiale, opposées deux à deux. Or, dans son modèle, l’archétype du lien maternel apparaît clairement, mais le principe masculin (Animus) est inexplicablement absent, malgré son évidence empirique.

- Esther Harding, quant à elle, approche ce nouveau concept dans Les mystères de la femme : à travers le symbolisme de la Lune et de son enfant voué à mourir et à renaître, elle ré-interprète la psyché féminine, y intégrant à la fois la dimension de fertilité, de sacrifice, de renaissance et d’immortalité. Cependant elle associe cet enfant de la Lune tantôt au principe de l’Animus – privilégiant le fils à la fille – tantôt à celui du Soi.

Le fait même que ces grandes figures féminines de la psychologie analytique n’aient pu envisager un cinquième élément suggère qu’il ne serait pas une propriété de la psyché féminine, mais bien de la psyché humaine. Cela nous amène ainsi à une autre hypothèse : le cinq comme dynamique de la psyché humaine, que nous élargirons à une réflexion sur la psyché contemporaine.

Le cinq comme dynamique de la psyché humaine

Après avoir exploré la pertinence du cinq dans la structure de la psyché féminine, il convient d’élargir cette réflexion à la dynamique générale de la psyché humaine. Dans les structures psychiques collectives, le carré, la croix, les quatre éléments ou les quatre fonctions psychologiques jungiennes témoignent d’une volonté de s’ancrer dans un cadre structurant, où les forces opposées peuvent être équilibrées alors que le cinq, l’étoile, le pentacle représentent l’idée cyclique de régénérescence.

Le cinq dans l’histoire

Pour mieux saisir l’importance du nombre cinq dans notre contexte contemporain, il est utile voir son apparition à travers l’histoire. En effet, celle-ci révèle des tensions entre les principes quaternaire et quinaire dans la psyché collective. À certaines périodes historiques, la présence de la logique quinaire a été activement réprimée. Par exemple :

- En Grèce antique, les Mystères d’Éleusis étaient des rites consacrés à Déméter (mère) et Perséphone (fille), mais aussi à Hadès (dieu des Enfers). Ces rites initiatiques, ouverts à tous les Grecs – homme ou femme, libre ou esclave – célébraient symboliquement le cycle vie-mort-renouveau à travers l’image de l’épi de blé. Ils mettaient en scène un passage initiatique structuré sur des schémas binaires et ternaires (vie/mort, descente/séjour/remontée). Leur interdiction par Théodose en 392 apr. J.-C. marque un tournant dans l’histoire occidentale : la suppression d’une dynamique spirituelle cyclique (quinaire) laissant place au féminin, à la nature et au sacré, au profit d’une structuration quaternaire plus rigide portée par le christianisme (croix chrétienne).

-

À la fin du Moyen Âge, la montée de l’hostilité envers « la sorcellerie », culminant dans les persécutions jusqu’au XVIIème siècle, a ciblé principalement des femmes détentrices de savoirs traditionnels liés à la médecine, la fertilité, les plantes, la divination et les rites païens. Ces connaissances étaient perçues comme une menace pour le dogme de l’Église et l’autorité de l’Etat qui les ont éradiquées. Ce passage de l’histoire illustre aussi une victoire du quaternaire structurant (croix chrétienne) sur le quinaire (pentacle païen).

Or, nous savons que ce qui est réprimé par la conscience ne disparaît pas : cela est simplement transféré dans l’inconscient, où il continue d’agir de manière autonome.

Le cinq dans l’air du temps

En 2025, plusieurs signes montrent un retour significatif du principe quinaire dans les dynamiques sociétales, malgré la persistance des structures binaires ou quaternaires :

- L’émergence de nouvelles identités et de modèles familiaux (affirmation des minorités LGBTQ+, mariage pour tous, Gestation Pour Autrui, etc.) semblent témoigner d’un dépassement des structures classiques d’identification (homme/femme, père/mère etc.). Cependant, on observe simultanément une polarisation accrue entre les partisans des conceptions traditionnelles et ceux des perspectives progressistes.

- L’accélération des avancées technologiques et scientifiques (réseaux mondiaux, Intelligence Artificielle etc.) modifie profondément notre façon de penser le monde. Les oppositions traditionnelles (humain/machine, matière/énergie, etc.) ne sont plus aussi nettes, car elles sont remplacées par des dynamiques d’intégration et d’interconnexion dans des flux continus d’information et d’énergie. Paradoxalement, l’exploitation excessive des ressources naturelles pour les produire crée des tensions entre développement économique (exploitation linéaire) et durabilité écologique (cyclique/quinaire).

- La baisse de la fertilité observée dans le monde combine des facteurs biologiques (diminution de la capacité reproductive), sociaux (changement des modèles familiaux et professionnels) mais aussi psychologiques (choix de vie et déclin du désir). Cette évolution suggère un déplacement du rôle archétypal de la mère : d’un principe central, il devient un élément parmi les autres. Cette tendance pourrait révéler une réorganisation profonde des priorités sociétales.

- Parallèlement, alors que la natalité diminue, la conscience écologique progresse. L’image de Mère Nature revient dans l’imaginaire collectif, non plus comme un principe nourricier immuable, mais comme un organisme vivant nécessitant protection et régénération. Cette prise de conscience introduit une nouvelle relation à la nature : non plus comme une ressource inépuisable à exploiter (logique quaternaire de maîtrise), mais comme un cycle dynamique où l’humain doit trouver sa juste place (logique quinaire d’intégration). En revanche, les conflits territoriaux modernes entraînent d’importantes destructions humaines et écologiques, aggravant encore ces tensions.

Cette opposition entre la préservation de l’ordre – figuré par le quatre – et la nécessité d’un renouveau – symbolisé par le cinq – impose d’imaginer un paradigme inédit.

Vers un nouvel équilibre ?

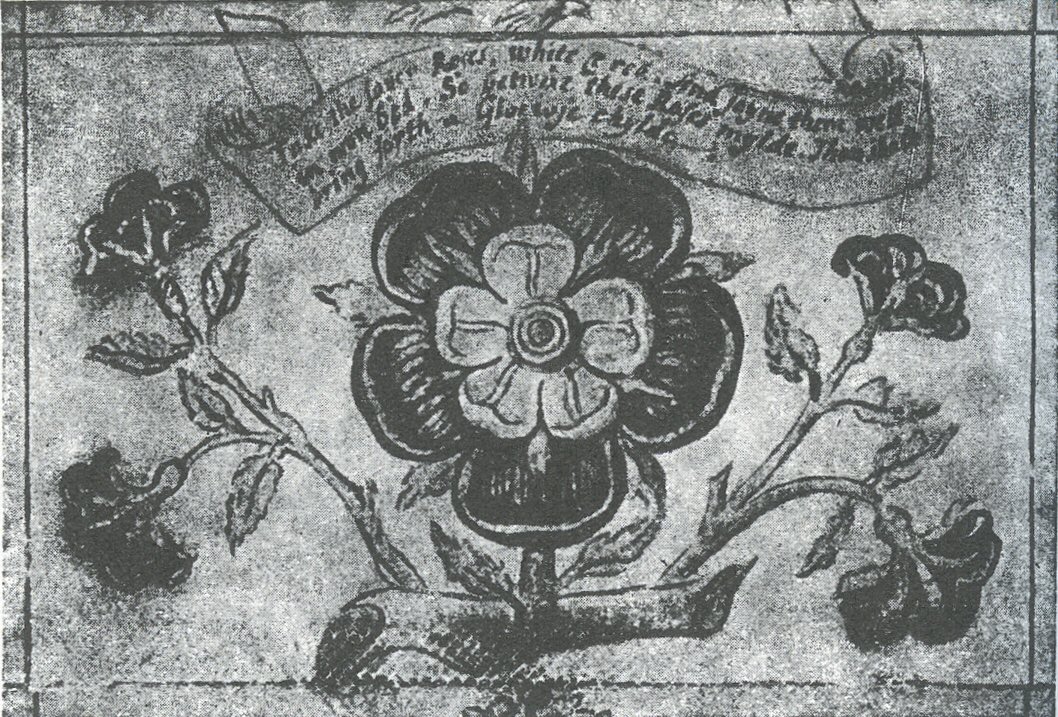

Carl Gustav Jung a principalement exploré les mandalas quaternaires ou présentant des symétries radiales d’ordre pair, qu’il considérait comme des symboles de l’équilibre entre forces opposées. Cependant, dans Psychologie et Alchimie (Buchet Chastel, 2004, page 106), il présente une illustration d’une « Fleur d’Or » de l’alchimie, une rose à 5 pétales rouges et 5 pétales blancs associée à la naissance du filius philosophorum. Celui-ci représente, dans l’alchimie, le résultat final du Grand Œuvre et est souvent assimilé à la Pierre Philosophale. Pour Jung, le filius philosophorum symbolise le Soi qui émerge à la fin du processus d’individuation, résultant de la confrontation du Moi avec les autres archétypes.

C.G. Jung, Psychologie et alchimie, page 106 : Fig.30. La rose rouge et blanche, la « fleur d’or » de l’alchimie, représentée comme étant le lieu de naissance du filius philosophorum. Tiré du manuscrit de 1588 appelé Ripley Scrowle, 25, xiii, no 1, détail.

Malgré cette référence au modèle quinaire, Jung a continué de privilégier les structures quaternaires dans ses conceptions. Ainsi, en psychologie jungienne, la croix des fonctions (pensée/sentiment – sensation/intuition) structure l’approche du monde. Pourtant, lorsqu’une attitude devient trop unilatérale, l’inconscient compense par un mouvement opposé. Or, la structure quaternaire, par sa rigidité, semble aujourd’hui engendrer une tension trop grande.

La modernité, en multipliant les injonctions paradoxales appelle à un nouvel équilibre. Plutôt que de chercher à résoudre les conflits dans une synthèse statique (modèle ternaire), ou à stabiliser un équilibre des forces (modèle quaternaire), le modèle quinaire introduirait un cinquième élément, non plus comme un centre, mais comme émergeant de celui-ci : un processus continu de transformation, où chaque tension trouve une résolution provisoire avant d’évoluer vers un nouvel état. Le cinq, loin d’être un simple ajout, pourrait représenter un principe dynamique de régulation, non plus une confrontation entre opposés, mais l’intégration d’un cinquième terme, permettant d’éviter l’écartèlement psychique.

Ainsi, le concept quinaire ne viendrait pas abolir la structure quaternaire, mais la compléter par un principe de transformation, permettant d’accompagner les mutations profondes de la psyché individuelle et collective et d’en assurer le renouvellement. Serions-nous les témoins de cette transition ?

Ouverture

Dans Réponse à Job, Jung évoquait la proclamation du dogme de l’Assomption de Marie par Pie XII en 1950 comme un événement d’importance symbolique : pour la première fois dans la tradition chrétienne, le principe féminin était explicitement élevé à la sphère divine, intégré à la Trinité masculine. Selon Jung, ce geste marquait une tentative d’équilibrer une structure trinitaire fondée sur un Dieu exclusivement masculin, par l’introduction d’un quatrième élément complémentaire.

À l’occasion du Jubilé de 2025, un autre geste symbolique mérite notre attention. Le Pape François, en ouvrant cinq Portes Saintes au lieu des quatre traditionnelles – Basilique Saint Pierre, cathédrale Saint Jean de Latran, Basilique Sainte Marie Majeure, Basilique Saint Paul hors les Murs- a introduit un dépassement du cadre habituel. La cinquième porte, située dans la prison de Rebibbia, évoque avec force l’idée d’un passage entre l’enfermement et la liberté, une naissance. Dans sa bulle jubilaire Spes Non Confundit (« L’espérance ne déçoit pas »), le Pape appelle entre autre à la patience, et à être ouvert à la vie, au projet créateur.

Il me semble que l’ouverture de cette cinquième porte symbolise une délivrance et une nécessité de renouveau. Ainsi, ces réflexions autour d’un modèle quinaire de la psyché, aussi incomplètes soient-elles, visent avant tout à ouvrir un nouvel espace. Un espace où une partie de ce qui était inconscient peut émerger, être accueilli sur de nouvelles bases et être intégré. Car toute ouverture, aussi modeste soit-elle, porte en elle la promesse d’une libération.

Conclusion

Cette exploration du cinq comme symbole dynamique complémentaire au modèle quaternaire jungien est une invitation ouverte à approfondir ensemble nos observations. Qu’elle suscite adhésion, prudence ou critique, elle nous rappelle avant tout que la psyché humaine demeure infiniment riche, complexe, et en perpétuel mouvement.

Cette réflexion doit se poursuivre avec rigueur et créativité, pour accompagner les transformations profondes de notre époque.

Avril 2025

Lire également les articles Approche de l’archétype du cinq et Essai sur le mandala quinaire.

Adresser un message à Claire Droin

Claire Droin

Basée à Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon, Claire Droin exerce en tant que psychopraticienne et anime des ateliers visant à explorer et approfondir la connaissance de soi.

Claire s’intéresse à la pensée de C.G. Jung et à sa vision du monde psychique, trouvant dans ses ouvrages une source d’inspiration et de compréhension approfondie.

A travers sa pratique et grâce à sa contribution à l’Espace Francophone Jungien, en qualité de secrétaire, Claire a à cœur d’aider l’être humain à mieux comprendre sa nature profonde.

Pour en savoir plus, voir son site internet PBAtitude

Articles

- Du quatre au cinq : vers une nouvelle perception de la psyché

- Approche de l’archétype du cinq

- Essai sur le mandala quinaire

- Unus Mundus : l’unité du monde selon C.G. Jung et W. Pauli

- L’Imagination Active selon Carl Gustav Jung

- Recommandations autour de la pratique de l’Imagination Active

- La participation mystique selon C.G. Jung et ML. von Franz

Brèves et coups de cœur