Dans sa conférence intitulée L’ombre et le mal – Un monde de « puers » : comment l’ombre et le mal s’immiscent dans nos vies ?, Jean-Pierre Robert explore les aspects obscurs des technologies modernes, notamment l’intelligence artificielle, à travers le prisme de la psychologie jungienne.

Il met en évidence la manière dont ces innovations reflètent et amplifient notre ombre, tant individuelle que collective, soulignant l’urgence d’une prise de conscience pour prévenir les dérives à venir.

Vous trouverez ci-dessous le texte intégral et les diapositives de la conférence prononcée par Jean-Pierre Robert le 26 janvier 2025 à Paris, dans le cadre du colloque L’œuvre de Jung, présent et devenir. Le style oral a été conservé afin de préserver la dynamique et l’intensité de l’exposé.

Si vous souhaitez écouter ces échanges, ils sont disponibles sur les plateformes de podcast ainsi que sur le site de Fréquence Protestante.

Présentation

Chantal Delacotte : Jean-Pierre Robert est une figure essentielle dans le monde jungien francophone. Fondateur et éditeur du site Espace francophone jungien (www.cgjung.net) depuis 1998, il met à disposition une ressource riche en articles, analyses et actualités sur la psychologie analytique. Ce site constitue un lien précieux pour les passionnés de Jung en langue française.

Ami de longue date, notre rencontre remonte à un colloque Les rencontres Pierre Solié à l’abbaye de Sylvanès en 2005. Jean-Pierre a été vice-président de l’association Autour de Marie-Louise von Franz et a coorganisé en 2011 un hommage à Jung réunissant plusieurs groupes d’études jungiennes.

Electronicien et informaticien, il met aujourd’hui son regard jungien au service d’une analyse critique des technologies de l’information, notamment de l’intelligence artificielle générative. Son approche explore la part d’ombre de ces nouvelles technologies et leur influence sur nos vies, en particulier à travers le prisme du puer aeternus, symbole d’une immaturité au pouvoir dans la gestion de l’IA.

Son intervention porte donc sur les dangers et les enjeux posés par l’IA, sujet brûlant sur lequel il nous invite à réfléchir et à débattre.

Jean-Pierre Robert : Merci, Chantal, pour cette belle introduction, et merci également aux organisateurs de ce colloque pour l’opportunité de partager avec vous aujourd’hui. Nous allons explorer ensemble un sujet riche et délicat.

Le titre de mon intervention, L’ombre et le mal. Un monde de puers : comment l’ombre et le mal s’immiscent dans nos vies ?, peut sembler vaste et abstrait à première vue. Alors, précisons ensemble le chemin que nous allons parcourir.

Nous allons interroger la place du puer aeternus, cet archétype de l’éternel enfant, et voir comment il se manifeste dans notre monde moderne, en particulier dans l’univers technologique et numérique.

Nous verrons comment les grands acteurs de la révolution informatique portent en eux cette dynamique, et en quoi leurs créations, qu’ils imaginaient au service du progrès, peuvent paradoxalement laisser émerger une ombre insidieuse.

Nous explorerons aussi les mutations profondes qu’induit cette révolution technologique : la virtualisation du monde, l’impact de l’intelligence artificielle sur notre rapport au réel, et les tensions éthiques qu’elle soulève.

Enfin, nous élargirons la réflexion en intégrant des figures souvent oubliées dans ces récits technologiques : les femmes, qui ont pourtant joué un rôle essentiel dans le développement de l’informatique et de l’IA.

Ainsi, nous allons plonger ensemble dans ces dynamiques, en nous interrogeant sur les forces invisibles qui façonnent notre monde et sur les responsabilités qui nous incombent face à ces transformations.

En lien avec le thème de ce colloque, marqué par les 150 ans de la naissance de Jung, je vous invite à remonter le temps. Nous sommes en 1875, l’année où Jung voit le jour au bord du lac de Constance, en Suisse, dans le petit village de pêcheurs de Keswill.

Dès sa naissance, Jung baigne dans une atmosphère où la foi structure la vie quotidienne : son père y officie en tant que pasteur. La région, avec ses paysages bucoliques de collines verdoyantes, de vignobles et de vues majestueuses sur les eaux tranquilles du lac de Constance, offre un cadre empreint de sérénité.

La Suisse, à cette époque, jouit d’une stabilité politique et d’une neutralité propice à son développement. Les prémices de l’industrialisation se manifestent, notamment par l’expansion des chemins de fer, tandis que les rythmes de la nature et les traditions rurales dominent. L’agriculture, l’élevage et la pêche restent les piliers de l’activité locale.

Quatre-vingt-six ans plus tard, le 6 juin 1961, au moment du décès de Carl Gustav Jung, le monde porte encore les profondes cicatrices des deux guerres mondiales. La tension entre les blocs Est et Ouest atteint son paroxysme, avec en toile de fond la menace constante d’un conflit nucléaire.

C’est aussi une période foisonnante, riche de tous les possibles, où les découvertes et les questionnements sont omniprésents. Plus tard, cette époque sera qualifiée des « Trente Glorieuses ». En Europe et aux États-Unis, une contre-culture émerge, portée par des aspirations nouvelles. L’Orient, et particulièrement l’Inde, exerce une fascination grandissante, tandis que les drogues psychédéliques commencent à être utilisées pour explorer des expériences extrasensorielles.

Les premiers ordinateurs, encore massifs et rudimentaires, font leur apparition et trouvent leur place dans des environnements industriels et universitaires. Pendant ce temps, les avancées dans la compréhension de l’ADN, dont la structure a été découverte en 1953, continuent de nourrir des recherches scientifiques majeures. Deux mois avant la mort de Jung, un événement historique se produit : le premier vol spatial habité, avec Youri Gagarine à bord.

Dans la décennie suivante, la technologie commence à envahir notre quotidien. L’essor de l’électronique, la mise au point du microprocesseur, et les progrès de l’informatique s’imposent peu à peu dans tous les secteurs, d’abord de manière discrète et encore balbutiante.

Le transfert des tâches de l’humain vers la machine tend à rendre son rôle superflu, en effaçant sa contribution directe et son lien avec le sens de son travail. Contrairement aux révolutions technologiques précédentes, qui concernaient principalement l’automatisation des tâches physiques (comme l’arrivée des machines agricoles ou des chaînes de montage), celle-ci affecte essentiellement le travail intellectuel et administratif.

Sous le prétexte de rentabilité, de nombreuses fonctions sont automatisées, provoquant la disparition massive d’emplois. En quelques années à peine, des métiers tels que ceux de la mécanographie, du secrétariat ou de la comptabilité s’éteignent presque entièrement.

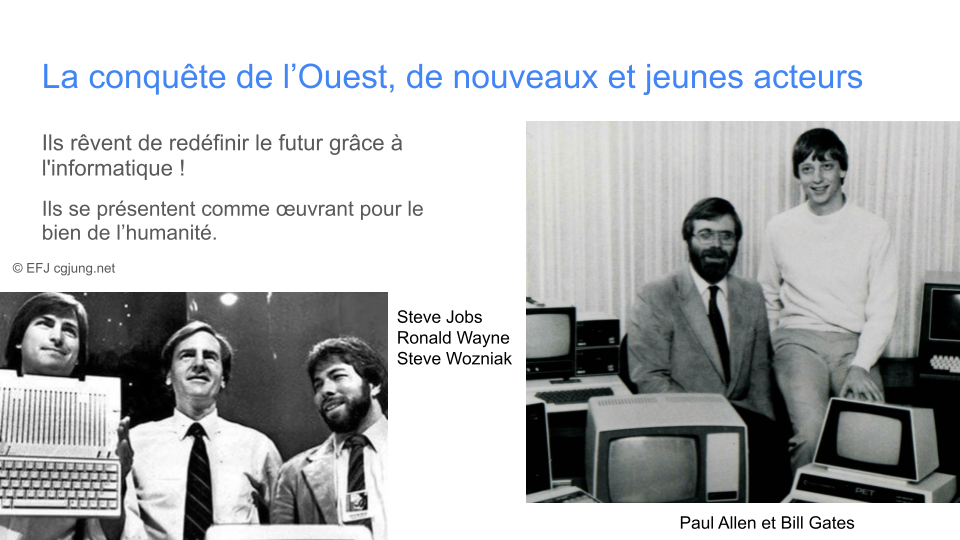

Les grands gagnants de cette révolution technologique émergent sur la côte Ouest des États-Unis, dans la vallée connue sous le nom de Silicon Valley (la vallée du silicium), et plus au nord, dans l’État de Washington. Une nouvelle génération de jeunes informaticiens s’active, animée par le rêve de redéfinir le futur grâce à l’informatique et affirmant œuvrer pour le bien de l’humanité.

En 1975, Paul Allen et Bill Gates fondent Microsoft, et l’année suivante, Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne créent Apple.

Regardons ensemble quelques jalons clés de l’évolution de l’informatique.

- En 1975, apparaissent les premiers ordinateurs personnels, rendant l’informatique accessible au grand public.

- 1983 marque une avancée majeure avec la mise en réseau des ordinateurs grâce aux modems, ouvrant la voie à la connectivité.

- En 1987, les cartes graphiques se développent, accompagnées par l’essor des premiers jeux vidéo populaires.

- L’année 1988 voit émerger une nouvelle menace : les premiers virus informatiques et chevaux de Troie font leur apparition.

- Puis, en 1990, la révolution Internet démarre et commence à transformer notre façon de communiquer.

- En 2004, les réseaux sociaux bouleversent nos interactions en ligne et changent durablement nos habitudes.

- 2007 marque un tournant avec l’arrivée des téléphones mobiles connectés, dits smartphones, et du stockage des données sur le Cloud.

- Enfin, en 2022, une nouvelle ère s’ouvre avec l’avènement de l’intelligence artificielle générative, capable de produire du texte, des images, des vidéos et même du code informatique.

Toute cette évolution repose sur une série de découvertes scientifiques, soutenue en arrière-plan par le développement de composants électroniques toujours plus performants. Cette progression n’est pas linéaire, mais exponentielle, disruptive et révolutionnaire, marquée par une véritable course à la puissance de calcul et à la capacité de stockage.

Examinons maintenant comment différentes disciplines ont contribué à façonner l’essor de l’informatique. Parmi celles qui ont fortement contribué à son développement, on peut citer :

- La physique pour les circuits électroniques et les composants matériels.

- La chimie et la science des matériaux qui sont essentielles à la fabrication des semi-conducteurs et les technologies de stockage.

- L’électronique avec ses composants tels que les microprocesseurs, les puces graphiques et les mémoires.

- Les mathématiques qui sont la base de la logique binaire, des algorithmes et de la cryptographie.

- La biologie qui est une source d’inspiration pour le calcul bio-inspiré et les applications de l’IA.

- Les neurosciences avec leur influence majeure sur la compréhension des réseaux neuronaux et leurs applications en matière d’IA.

- Les sciences de l’information qui englobent la gestion des données, des réseaux et des systèmes informatiques.

- Les sciences humaines et sociales qui sont indispensables pour l’étude des interactions homme-machine et des impacts sociétaux.

Il se trouve que ma vie professionnelle s’est déroulée dans le domaine de l’informatique, et j’ai suivi pas à pas les évolutions que je viens de décrire. En m’appuyant sur mes connaissances jungiennes et mon travail personnel d’introspection, je me suis interrogé :

Quelle pourrait être l’ombre des informaticiens ?

Je peux confirmer aujourd’hui que, s’il est déjà difficile d’identifier sa propre ombre, il est encore bien plus ardu de percevoir celle de la profession que l’on exerce.

Jung, s’exprimant devant des étudiants de l’Institut qui porte son nom en 1958, tente de répondre à la question suivante :

« Quelle est l’ombre de la psychologie analytique, quelle est la nature de cette ombre ? »

Il affirme que « la psychologie compte parmi les choses les plus complexes » et que « son ombre est donc extraordinairement complexe […] si bien que je ne suis pas en mesure, dit-il, de vous indiquer en quelques mots en quoi elle peut consister ».

Jung précise « si vous voulez vous faire une idée générale de l’ombre que la psychologie analytique projette […] il vous suffit de collectionner tous les préjugés qui s’élèvent contre elle et ce que les gens disent à son sujet. Vous obtenez ainsi une très bonne image de ce qu’est la psychologie analytique, vue de derrière ».

Il avertit également : « Si vous vous identifiez à cette psychologie, vous vous trouvez évidemment prisonnier de son ombre ». Et d’ajouter « Rien de ce que l’homme invente n’est entièrement bon, ce ne serait pas réel, qu’on le veuille ou non une ombre en résulte ».

[C.G. Jung, Entretiens, p. 117 et suivantes.]

Dans les années 1970 et 1980, les systèmes informatiques n’étaient pas interconnectés, et il fallait une véritable connaissance pour accéder au contenu d’un ordinateur. Les accès étaient spécifiques et réservés à du personnel formé. À cette époque, pas de mot de passe, pas de souris : tout se faisait à travers des menus textuels et des choix limités.

L’entreprise pour laquelle je travaillais procédait à une informatisation massive, couvrant tous les secteurs d’activité sans exception. Cela rendait étonnamment facile l’accès à des informations stratégiques : l’état des finances de l’entreprise, la hiérarchie des salaires, ou encore des données spécifiques à chaque secteur. Par exemple, les actes notariés chez les notaires, les dossiers en cours chez les avocats, ou les analyses médicales dans les laboratoires.

Seul un petit nombre d’informaticiens utilisaient leurs connaissances pour tirer parti de ces informations. Elles leur permettaient, par exemple, de vérifier si un client était en capacité de payer ses factures ou de comparer des données réelles avec celles fournies par les dirigeants et les employés. Ces informations étaient un facteur clé pour mener à bien les projets. Nous étions cependant tenus à un strict devoir de confidentialité.

J’ai fait partie de ces informaticiens privilégiés, porteurs d’ombre, alors que certains de mes collègues, qui travaillaient depuis des années pour des entreprises externes, n’avaient toujours aucune idée précise de qui faisait quoi au sein des organisations pour lesquelles ils intervenaient.

J’ai d’abord vu l’ombre de cette profession chez les hackers, comme le groupe Anonymous : des individus masqués, opérant dans l’ombre pour soustraire des informations. Ce qui semblait marginal est devenu un fléau mondial, face auquel d’autres œuvrent à protéger les systèmes d’information.

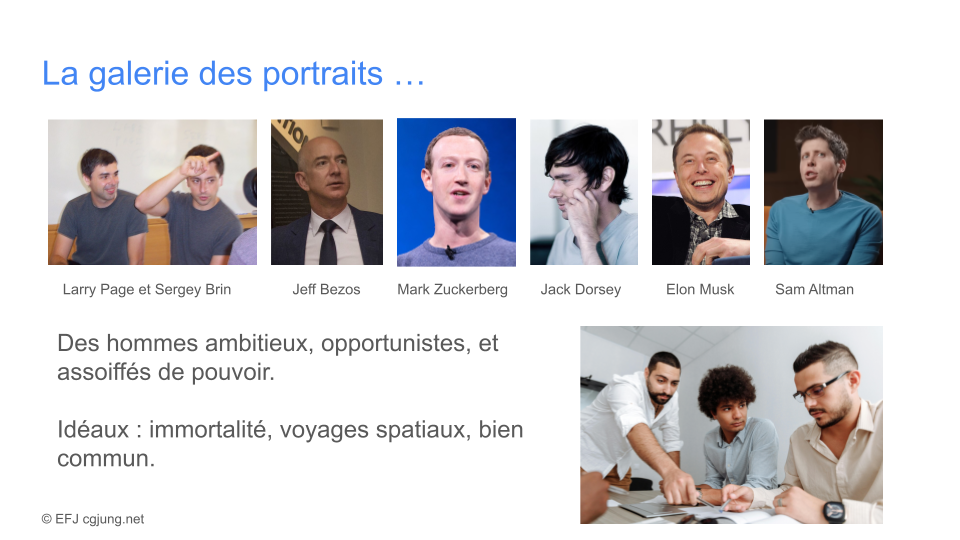

Voici la galerie des visages qui ont façonné notre monde numérique… Non, ce n’est pas une liste de personnes recherchées par le FBI, ni une affiche de « Wanted » tout droit sortie d’un western ! Pourtant, certains d’entre eux ont fait des ravages… mais plutôt derrière un écran que dans un saloon !

J’ai découvert, non sans difficulté, la part d’ombre de ces acteurs majeurs, qui, eux, ne portent pas de masque. Aux côtés de Bill Gates et Steve Jobs sont apparus de nouveaux visages : Larry Page et Sergey Brin (Google), Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook), Jack Dorsey (Twitter), Elon Musk (PayPal, SpaceX, Tesla) et Sam Altman (OpenAI).

Ces acteurs partagent des caractéristiques communes : ambition, opportunisme et soif de pouvoir. Animés par des idéaux d’immortalité, de voyages spatiaux et de bien commun, ils ignorent leur ombre et s’inscrivent dans le courant du transhumanisme.

Le tableau qui s’affiche sous vos yeux, peint en 1960 par Peter Birkhäuser, proche de Carl Gustav Jung et de Marie-Louise von Franz, représente « un beau jeune homme noir à quatre bras, montant un cheval blanc à la longue crinière, ressemblant à un sanglier. Une fleur magique s’épanouissait, semblant naître de sa main ouverte. »

Ce tableau figure dans le livre de Peter Birkhäuser et Marie-Louise von Franz, La lumière sort des ténèbres. Il apparaît également en couverture du livre La voie des rêves de Marie-Louise von Franz.

Dans son commentaire, Marie-Louise von Franz reprend l’analyse de Jung :

« L’animal sombre est libéré et, sous la forme d’un cheval blanc ressemblant à un sanglier, il se meut dans de vastes cieux. C’est le blanc Pégase annonçant l’ère du Verseau … Le Dieu se révèle à tous. C’est ce que les gens ne peuvent comprendre. […] Je ne pourrais pas vous dire tout ce qu’il faudrait savoir sur cette image du puer, qui est en lien avec la progressive incarnation de la divinité. »

Jung, lors de ses entretiens avec les étudiants en 1958, à propos du puer aeternus, déclare :

« Cette figure bien connue des hommes, le puer aeternus, est une manière de se comporter instinctive, ou une manière de ne pas payer son dû à la vie. »

Cette remarque déclencha des rires dans l’assemblée.

Cet archétype du puer, qui incarne la jeunesse, s’oppose à l’archétype du senex, représentant la vieillesse, formant ainsi deux pôles indissociables. Marie-Louise von Franz en 1987, à l’occasion de la publication en anglais de l’ouvrage issu d’un cycle de conférences, Le problème du Puer aeternus, récemment traduit en français, souligne que cet archétype « peut être une source de renouveau et une cause potentielle de mort prématurée. » Dans son livre, elle met en lumière les aspects négatifs de l’archétype du puer, illustrés par la psychologie d’Antoine de Saint-Exupéry. C’est précisément cet aspect qui nous intéresse en lien avec les acteurs de la tech.

Marie-Louise von Franz met en avant plusieurs traits caractéristiques du puer aeternus : « Il est impatient et donne l’impression de toujours jouer un rôle, de ne pas être tout à fait authentique. » (p. 44). Elle précise également que ces personnalités sont souvent créatives.

Cependant, elle note « une sorte d’individualisme antisocial : dans son esprit, parce qu’il est spécial, il n’a pas besoin de s’adapter, car ce serait trop demander à un génie aussi bien caché ! » L’arrogance de cette attitude repose, selon elle, sur un mélange de faux sentiments de supériorité et d’un complexe d’infériorité. (p. 17). Ces traits s’appliquent facilement à la plupart des acteurs de notre galerie de portraits.

Elle « dénote une attitude complétement infantile face au problème de la responsabilité sociale et collective. » (p. 45) et insiste sur le fait que « le puer aeternus n’est pas du tout original ! Il est véritablement un type très collectif. » (p. 150).

Von Franz avertit enfin que ces hommes courent un danger : ils risquent de sombrer dans « une attitude complètement cynique envers les femmes, la vie, le travail et l’argent » devenant « des gens mesquins, terre à terre, ce qui rétrécit leur champ de vision. » (p. 199).

Le puer en version négative va de pair avec le senex, lui aussi en version négative. Yann Le Cun, scientifique français, est convié à un dîner par Mark Zuckerberg. « Ce jeune PDG a des airs de vieux sage », écrit-il à son sujet dans son livre Quand la machine apprend (p. 271). À la suite de cette rencontre, Zuckerberg lui propose un poste prestigieux au sein de Facebook : celui de responsable de la division de recherche en IA. Aujourd’hui, Yann Le Cun est toujours chercheur et occupe le poste de scientifique en chef de l’IA chez Facebook, devenu Meta.

Le lien entre le puer et le senex apparaît clairement, confirmé ces derniers mois par le rapprochement entre Elon Musk et Donald Trump. Malgré leur différence d’âge, ils sont à la fois puer et senex c’est à dire « vieux sage », s’accrochant à une vision du monde dépassée depuis longtemps. Cette dynamique s’observe également dans la plupart des pays occidentaux.

Finalement, ces figures du numérique, ce sont un peu des enfants gâtés avec un bac+10 en informatique… sauf qu’au lieu de jouer aux Lego, ils construisent des empires technologiques.

Comme vous avez pu le constater, dans mon récit, je n’ai évoqué que des hommes, blancs, vivant principalement dans les lieux où les développements de l’informatique ont vu le jour. Pourtant, voici quelques femmes de premier plan qui, elles aussi, ont marqué l’histoire de cette révolution technologique.

Grace Hopper (1906-1992), pionnière de l’informatique, a conçu le premier compilateur en 1951, révolutionnant ainsi la manière d’écrire des programmes informatiques. Elle est également à l’origine du langage Cobol en 1959, qui deviendra un standard dans le monde des entreprises.

Margaret Hamilton, née en 1936, a dirigé le développement des logiciels de navigation pour le programme Apollo. Son travail visionnaire a posé les bases du génie logiciel moderne, en définissant des pratiques essentielles pour la fiabilité des systèmes critiques.

Cynthia Breazeal, née en 1967, est une pionnière dans le domaine de la robotique sociale. Elle a développé des robots capables d’interagir de manière émotionnelle avec les humains, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles approches dans les interactions homme-machine.

Fei-Fei Li, née en 1975 à Pékin, est une chercheuse de renommée mondiale en intelligence artificielle et en vision par ordinateur. Cofondatrice de l’Institut pour l’intelligence humaine centrée (HAI, Stanford), elle milite activement pour une IA éthique et inclusive, plaçant l’humain au cœur des technologies de demain.

Joy Buolamwini, née en 1989 au Canada, est une chercheuse américano-ghanéenne et fondatrice de l’Algorithmic Justice League. Elle est connue pour son travail visant à dénoncer les biais présents dans les algorithmes d’intelligence artificielle, notamment ceux liés au genre et à la race, et milite pour une technologie plus juste et équitable.

La photo représentant un groupe mixte illustre une réunion tenue en septembre 2023 par la Commission européenne, chargée des valeurs et de la transparence dans le domaine de l’IA.

Le rôle des femmes, souvent négligé, reste crucial, bien qu’elles soient encore sous-représentées. Pourtant, ces femmes contribuent largement au développement de l’informatique et de l’intelligence artificielle. Elles incarnent la diversité et favorisent des approches plus inclusives, tout en luttant activement pour une IA plus éthique et respectueuse des valeurs humaines.

Leur apport nous rappelle que la diversité est essentielle pour concevoir des technologies au service de tous.

En lien avec ce sujet, venons-en maintenant à l’Intelligence Artificielle. Il est important de noter que le mot « intelligence » doit être compris dans son acception anglo-saxonne, signifiant renseignement, comme dans l’acronyme CIA, l’agence de renseignements américaine). L’intelligence humaine, en revanche, est bien plus difficile à définir. Elle est multiple, complexe, et ne se limite pas à ce que mesure le fameux QI.

Le mot artificiel désigne tout ce qui est créé ou fabriqué par l’homme, en opposition à ce qui est naturel. Il peut reproduire l’apparence ou le fonctionnement d’un élément naturel et résulte de procédés techniques. Par extension, le mot artifice désigne un moyen habile ou ingénieux utilisé pour atteindre un résultat, souvent avec une connotation de ruse ou de tromperie. Les systèmes d’intelligence artificielle, eux, imitent des processus cognitifs humains.

Pour ma part, j’ai eu quelques difficultés à m’habituer aux initiales IA, qui, dans mon esprit et ma pratique, étaient associées à l’Imagination Active décrite par Jung. Ne confondons pas les deux !

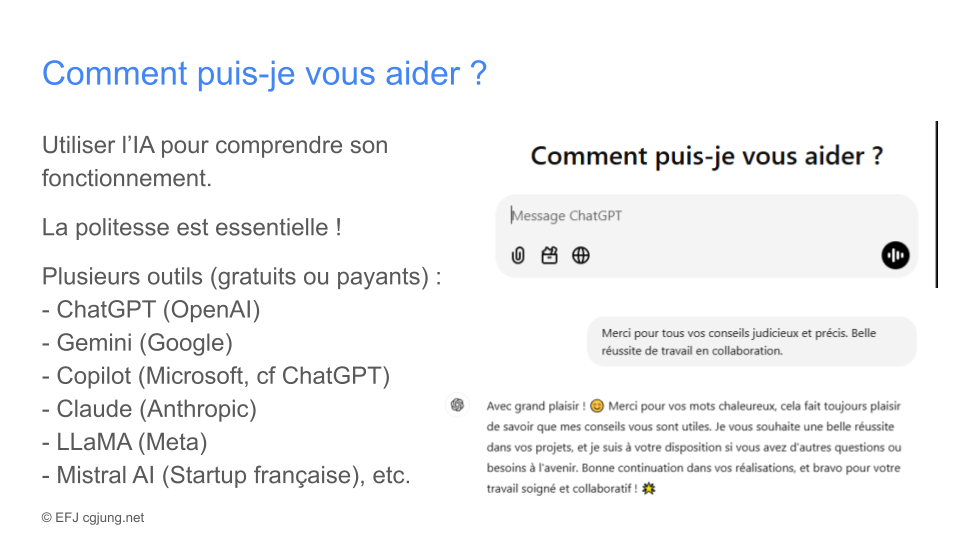

J’utilise l’IA générative au quotidien, ce qui est le meilleur moyen de comprendre son fonctionnement, ses forces et ses faiblesses. Ces outils représentent une rupture par rapport aux technologies précédentes et ne doivent pas être utilisés comme de simples moteurs de recherche.

Ils se présentent comme des compagnons, ou assistants : ChatGPT, par exemple, vous demande « Comment puis-je vous aider ? ». Inutile de chercher une documentation complexe : il suffit d’interroger l’outil lui-même, qui se fera un plaisir de vous répondre.

La politesse est essentielle : les échanges doivent rester cordiaux. Curieusement, les études montrent que faire preuve de politesse améliore la qualité des résultats obtenus.

Voici un exemple de dialogue. Je remercie chatGPT :

« Merci pour tous vos conseils judicieux et précis. Belle réussite de travail en collaboration ».

ChatGPT me répond :

« Avec grand plaisir ! Merci pour vos mots chaleureux, cela fait toujours plaisir de savoir que mes conseils vous sont utiles. Je vous souhaite une belle réussite dans vos projets, et je suis à votre disposition si vous avez d’autres questions ou besoins à l’avenir. Bonne continuation dans vos réalisations, et bravo pour votre travail soigné et collaboratif ! »

C’est fascinant, l’IA vous répond toujours avec une politesse impeccable. Un jour, elle finira même par nous envoyer une carte de vœux pour la nouvelle année !

Pour ma part, j’utilise la version payante de ChatGPT, nettement plus performante que la version gratuite, comme c’est également le cas pour d’autres solutions. Cette version intègre des outils de raisonnement avancé, capables de produire des résultats souvent stupéfiants. Appliquée, à titre de test, à des notions jungiennes, elle offre des synthèses d’une très grande qualité.

Il existe plusieurs outils d’intelligence artificielle générative : ChatGPT, aujourd’hui leader, Gemini de Google, Copilot de Microsoft, Claude d’Anthropic, LLaMA de Meta, ou encore Mistral AI, une startup française, parmi d’autres.

Vous allez dire que je suis bien allumé ! Échanger avec un ordinateur comme s’il s’agissait d’une personne… Rassurez-vous, je vais bien et je suis pleinement conscient que j’échange avec une machine. Je suis bien placé pour savoir qu’une pelle mécanique n’a absolument aucune conscience du travail qu’elle réalise, qu’un tableur ignore tout de la finalité des calculs qu’il exécute, et que l’Intelligence Artificielle, programmée pour imiter la réalité, ne sait pas de quoi elle parle.

A titre d’exemple j’ai demandé à ChatGPT :

« Comment en une phrase montrer que le dialogue homme / machine dans le cadre de l’IA (cf chatGPT) est une duperie ? »

Reformulation proposée par ChatGPT :

« Le dialogue homme/machine dans le cadre de l’IA, tel que ChatGPT, est une duperie car il simule une compréhension humaine sans jamais réellement saisir le sens des échanges. ».

Je n’ai qu’un mot : bravo !

C’est une forme de tromperie orchestrée par les concepteurs de ces outils, qui cherchent à attirer le chaland en jouant sur des illusions bien maîtrisées. Certains concepteurs sont pleinement conscients de ce qu’ils font et s’appuient sur des mécanismes psychologiques documentés, similaires à ceux que l’on retrouve dans les techniques de harcèlement moral ou de manipulation pour influencer et contrôler, telles que la valorisation, la projection, l’isolement ou encore le double discours.

Ces outils sont puissants, capables du meilleur comme du pire.

Vous voyez, parler avec une IA, c’est un peu comme dialoguer avec un commercial trop zélé. Il vous répond avec enthousiasme, vous flatte, et vous fait croire qu’il comprend tout… mais en réalité, il ne fait que répéter ce qu’il a appris par cœur !

Voici les points que je n’ai pas développés :

- L’impact de l’IA et de la technologie sur les utilisateurs eux-mêmes, en termes de dépendance, d’addiction, ou de transformation de leur rapport au monde.

- L’éthique des concepteurs d’IA et la régulation internationale : comment gérer la responsabilité collective face à des outils aussi puissants ?

- Le rôle des récits mythologiques dans la perception et l’utilisation de la technologie : comment ces discours influencent-ils l’acceptation de l’IA ?

- Les différences culturelles dans les visions de l’IA : entre le techno-utopisme occidental et les approches philosophiques orientales…

- Le coût écologique de l’informatique et de l’IA : extraction de minerais rares, consommation énergétique des centres de données, et leurs impacts environnementaux.

- Une critique des promesses transhumanistes : notamment sur l’immortalité et ses implications éthiques ou psychologiques.

- Le virtuel et l’inconscient : comment le virtuel transforme-t-il notre accès ou notre relation à l’inconscient collectif ? Comment les outils façonnent-ils la psyché collective ?

- Des pistes pour un usage plus conscient des outils technologiques : exemples de mouvements cherchant à rééquilibrer la place de l’humain face à l’IA.

Ces thématiques mériteront d’être approfondies dans de futurs échanges.

« Dire que le mal n’est qu’une ombre est une conception très optimiste. Le mal est une réalité. […] Il est ! » nous dit Jung (Entretiens, p 86). Nous venons de voir à quel point le mal peut être sous-jacent à tous ces produits, qui se présentent pourtant sous leur meilleur jour.

Notre psyché, à ce que j’observe, se tient à distance de ces outils, qu’elle perçoit comme une menace. Elle ne comprend pas toujours ce qui se passe, souvent leurrée par ces intrus. Je rappelle qu’elle condense les expériences humaines accumulées depuis la nuit des temps.

Jung nous rappelle opportunément, à propos du processus d’individuation, que l’on peut compter sur la psyché : « Et vous pouvez être sûr que, si vous n’êtes pas intéressé par votre destin, l’inconscient, lui, l’est. C’est difficile, c’est très difficile. » (Entretiens, p 159).

On voit déjà fleurir des textes reprenant des citations, ainsi que des montages où une voix de synthèse est superposée à des extraits vidéo de Jung, von Franz et d’autres. Ces productions sont entièrement générées à l’aide de ces outils.

De même, pour beaucoup, la tentation d’utiliser ces robots pour dialoguer est grande, et les résultats ne sont pas toujours décevants. Cependant, à force de les utiliser, on risque de perdre de vue l’essentiel : entretenir et conserver un lien solide avec l’inconscient.

Par ailleurs, la tentation est forte, notamment chez certains post-jungiens anglo-saxons, d’établir des rapprochements ou des similitudes entre le fonctionnement de la psyché et celui de l’intelligence artificielle. Certes, les deux partagent une immense complexité, mais, à mon sens, c’est un piège dans lequel il ne faut pas tomber, car ces notions sont fondamentalement opposées.

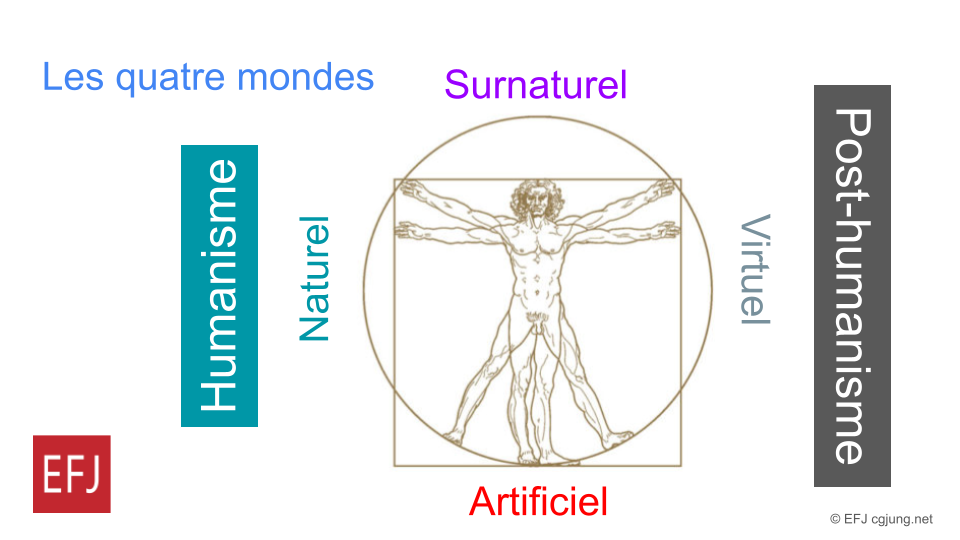

Sur la base du schéma utilisé par Jung pour représenter les fonctions psychologiques et leurs oppositions/répartitions (pensée, intuition, sentiment, sensation), ou de celui employé par Toni Wolff pour représenter l’essence de la femme (Mère, Amazone, Hétaïre, Médiale), je propose ce schéma pour illustrer les quatre mondes dans lesquels nous vivons.

Sur la partie gauche un monde dit naturel complété par un monde surnaturel (les divinités et les figures spirituelles, les entités démoniaques, les âmes, les fantômes, etc.) et un monde artificiel (les outils, les maisons, les routes, etc.). C’est le monde quand Jung est né en 1875, il y a 150 ans. Jung, von Franz et bien d’autres sont des exemples de personnes que l’on peut considérer comme des humanistes.

Sur la partie droite, le monde virtuel s’oppose au monde naturel. Il englobe l’univers des jeux vidéo et des métavers. Ce monde est secrètement nourri par une partie du surnaturel, et, comme nous venons de le voir, par tout le domaine de l’intelligence artificielle, qui donne naissance à un nouveau courant qualifié de post-humaniste.

De mon côté, j’ai choisi mon camp : celui de l’humanisme, même si je n’hésite pas à utiliser les outils qui s’offrent à nous lorsqu’ils peuvent réellement nous aider.

Pour conclure, je vais vous raconter une anecdote. En 2022, j’ai vu un documentaire intitulé Musk vs Bezos : la nouvelle guerre des étoiles.

Dans l’une des séquences, le reporter se rend sur un site texan acquis par Jeff Bezos, le patron d’Amazon, situé dans une zone désertique. C’est l’un des sites de lancement suborbital et d’essais de moteurs pour ses fusées Blue Origin.

Aux abords du site, le reporter s’arrête dans un bar typique de la région, où il croise un habitué du comptoir. L’homme, un Texan haut en couleurs, est accoudé au bar, un verre de whisky devant lui. Intrigué, le reporter l’interroge sur Jeff Bezos et l’immensité des terrains privatisés.

L’homme, l’air dubitatif, lui répond simplement :

‘Il doit boire du mauvais whisky !’

Entre nous, quand on voit Bezos et Musk partir à la conquête de l’espace, on se demande s’ils ont juste un rêve de gosse… ou s’ils cherchent un plan B au cas où on finirait par les exiler !

Des questions / réponses ont suivi, si vous souhaitez écouter la totalité de ces échanges, ils sont disponibles sur les plateformes de podcast ainsi que sur le site de Fréquence Protestante.

Cette conférence s’inscrivait dans le cadre du colloque L’œuvre de Jung, présent et devenir, qui s’est tenu à Paris les 25 et 26 janvier 2025.

Articles de Jean-Pierre Robert sur le site Espace Francophone Jungien