Depuis des millénaires, les nombres fascinent et intriguent, traversant les cultures, les mythes et les disciplines comme des symboles universels. Cet article explore les dimensions multiples du nombre cinq, qu’elles soient mathématiques, symboliques ou spirituelles, pour révéler son rôle central dans la quête humaine de sens et de complétude.

Illustration DALL-E.

Sur cette page :

- Introduction

- Propriétés algébriques du cinq

- Relations mathématiques

- La pentade ou le cinq sous différentes formes

- Le cinq dans la mythologie et les religions

- Pour conclure

Introduction

Carl Gustav Jung considérait les nombres comme des archétypes, c’est-à-dire des structures fondamentales de l’inconscient collectif. Dans sa pensée encore actuelle, les nombres ne sont pas seulement des outils de quantification, mais aussi des symboles universels qui portent en eux des significations profondes et intemporelles. Ces archétypes numériques se manifestent depuis la nuit des temps dans diverses cultures et mythologies, exprimant des vérités psychologiques fondamentales.

Ainsi, selon Jung, le nombre semble présenter une relation exacte entre les domaines de la matière et de l’esprit. Marie-Louise von Franz, élève et collaboratrice de Jung, souligne dans son livre Nombre et Temps que les nombres ne sont pas seulement des entités mathématiques, mais également des manifestations dynamiques de la psyché inconsciente, liant les aspects visibles et invisibles de la réalité. Dans cet ouvrage, elle analyse les significations symboliques des nombres un, deux, trois et quatre, en étudiant leurs résonances dans la pensée, la technique et la mythologie.

Dans cet essai, nous proposons une approche similaire sur le nombre cinq, en explorant plusieurs dimensions. Nous inclurons non seulement les aspects mythologiques et religieux, les structures numériques physiques mais aussi les propriétés mathématiques du nombre cinq. En adoptant un ton neutre et analytique, nous cherchons à proposer une formulation descriptive de la signification de ce nombre. Cette exploration vise à montrer comment le cinq dépasse les frontières du tangible pour devenir un outil de compréhension psychologique et spirituelle.

Propriétés algébriques du cinq

Remonter à la source, à commencer par les caractéristiques algébriques du cinq, peut paraître rébarbatif, mais cette démarche permet d’énoncer le caractère étonnant et singulier de ce nombre qu’est le cinq :

- Cinq est un nombre premier, c’est-à-dire qu’il n’admet pour diviseur que 1 et lui-même, et impair. Il vient du nombre pair 4 qu’il suit et génère le 6 qu’il précède.

- Il est la somme d’un nombre impair et d’un nombre pair , de 1 et 4, ou de 2 et 3. Il est l’arrangement de deux ordres : celui de l’arrangement hiérarchique qui dirige essentiellement l’attention vers le centre (impair) tandis que l’arrangement symétrique (pair) illustre la nature polaire des nombres. Il est aussi la moitié de la somme de ses prédécesseurs 5=(1+2+3+4)/2, issu de ceux qui le précèdent.

- Cinq présente une singularité mathématique : il est intouchable, car aucun nombre entier n’a pour somme de ses diviseurs propres la valeur de cinq. Par exemple, les diviseurs propres du nombre 6 (1, 2, 3) ont une somme égale à 6, alors qu’il est impossible de trouver une combinaison similaire pour le 5. Cette particularité lui confère un caractère inaccessible et autonome.

- Cinq est un élément de la suite de Fibonacci, où chaque terme est la somme des deux précédents (par exemple, 2+3=5). Le rapport entre deux termes consécutifs de cette suite tend vers le nombre d’or (φ =(1+5)/√2 ≈ 1,618), aux propriétés esthétiques reconnues dans l’art, l’architecture etc. évoquant une harmonie universelle. Cette proportion se retrouve dans la nature, notamment dans les spirales des coquillages, la disposition des feuilles, des graines de tournesol et des pommes de pin, mais aussi dans les cyclones et biens d’autres phénomènes naturels.

- Cinq est l’élément de 2 triplets de Pythagore (a,b,c) vérifiant la relation a²+b²=c² associée au triangle rectangle d’hypoténuse c : (3, 4, 5) et (5, 12, 13). Le triplet particulier (3, 4, 5) peut être généré à partir des nombres 1 et 2 grâce à la formule (a,b,c)=(m²−n²,2mn,m²+n²) pour m>n et applicable aux triplets primitifs, en prenant m=2 et n=1. Généré à partir du 1 et du 2, il forme avec le 3 et le 4 le triangle rectangle appelé « triangle égyptien » ou « triangle sacré ».

Le nombre cinq se distingue par ses propriétés uniques qui marquent une singularité active et une sorte d’autonomie du nombre cinq qui est inséré dans une lignée avec un mouvement esthétique. Ces caractéristiques font du cinq un symbole d’équilibre entre simplicité et complexité, stabilité et évolution, évoquant une capacité à relier des éléments divers tout en conservant une certaine originalité.

Relations mathématiques

Cette singularité se reflète également dans les relations mathématiques où le cinq joue un rôle intéressant, que ce soit dans la géométrie ou dans des structures algébriques plus complexes.

Première approche (espace euclidien et géométrie)

Dans Nombre et temps, Marie-Louise von Franz explique que traditionnellement, le un a été mis en relation géométrique avec le point, le deux avec la ligne, le trois avec la surface, et le quatre avec le corps de l’espace Euclidien (x,y,z). Le 5 correspondrait alors à l’ajout d’une dimension supplémentaire aux trois dimensions classiques (longueur, largeur, hauteur) :

- L’hyperespace euclidien inclut une quatrième dimension spatiale souvent notée w. L’équivalent en quatre dimensions de la figure géométrique du cube (de l’espace euclidien) est le tesseract. Cette structure n’est pas facile à imaginer mais il est possible de projeter des tesseracts dans des espaces tri-dimensionnels, ou de faire des patrons tesseract en huit cubes, comme le cube peut être développé en six carrés. La difficulté commence au moment où l’on doit imaginer plier ce patron ! C’est à partir de 5 que le nombre se détache de l’objet réel et nécessite ce que l’on pourrait appeler une « hyperception ». En psychologie, il pourrait s’apparenter à une perception supplémentaire, permettant par exemple de « ressentir » l’intérieur de choses, ajoutant une dimension subjective au monde objectif.

- L’espace-temps de Minkowski, est aussi un exemple d’espace à 4 dimensions, non euclidien, où la quatrième dimension n’est plus spatiale, mais temporelle et est le plus souvent notée t. D’un point de vue psychologique, le cinq pourrait être un clin d’œil à la totalité de l’homme(4) futur(+1), l’humain en devenir.

Deuxième approche (structures algébriques et topologiques)

En prenant le raisonnement inverse, Marie-Louise von Franz associe :

- Le 1, en tant qu’unité, au point sans dimension et à l’espace de dimension infinie.

- Le 2 à l’espace d’Hilbert, aux matrices de séquences doubles, et à toutes les géométries construites à partir de points et de droites avec une relation incidente.

- Le 3 aux ensembles bien ordonnés.

- Le 4 à toutes les structures mathématiques finies, comme les groupes finis, mais aussi les espaces topologiques compacts.

En poursuivant ce raisonnement logique, le 5 pourrait s’apparenter à des structures finies, des espaces non-compacts, des systèmes infinis mais organisés et s’étendre à des formes infinies mais encore régies par des lois mathématiques cohérentes, comme par exemple les espaces projectifs ou les groupes de Lie.

Le passage du 4 au 5, d’un point de vue psychologique, pourrait être interprété comme le passage d’un modèle de totalité (évoqué par le quatre) à une dynamique d’intégration et d’organisation d’éléments de la psyché.

La pentade ou le cinq sous différentes formes

Les dimensions mathématiques du cinq trouvent un écho particulier dans la manière dont la pentade (ensemble de 5 éléments) est représentée par des formes géométriques et des concepts manifestes dans diverses cultures. Le quinconce, le pentagramme et la quinte sont respectivement des groupes de cinq unités, liens et degrés où le cinq apparait comme centre, lien et échelon et permet de préciser sa signification.

Le Cinq centré

Le nombre cinq occupe une place centrale unificatrice dans différentes cultures.

Il se manifeste dans la disposition du quinconce, une représentation géométrique où un cinquième élément occupe le centre d’une structure quaternaire.

![]()

Le cinq dépasse la simple addition aux quatre éléments habituels, il représente l’union des 4 plus subtile. Cette image a donné le concept de Quinta Essencia qui a donné le mot « quintessence » symbolisant une unification parfaite des 4 éléments et un champ d’action à partir duquel ils opèrent. Dans la tradition de la quête alchimique, cette quintessence est le but ultime, représenté par la pierre philosophale.

Cette fonction centrale du nombre cinq se manifeste aussi bien dans les représentations géométriques occidentales que dans les traditions numériques orientales, où il joue un rôle clé dans la représentation de l’organisation cosmique. Dans l’ancienne théorie chinoise des nombres, le cinq occupe une place centrale au sein de la première série des neuf nombres (1 à 9). Ce rôle central est mis en évidence dans deux diagrammes fondamentaux où les nombres pairs (ou Yin) sont représentés par des points noirs et les nombres impairs (ou Yang) par des points blancs :

- le carré magique d’ordre 3 Luo Shu représentant « l’écrit de la rivière Luo »,

- la croix de nombres He Tu, représentant « le plan du Fleuve Jaune »

Le cinq y représente la terre, l’élément qui soutient et transforme toutes choses, situant le cinq comme un point focal et une force organisatrice transcendant l’espace et le temps. Les mouvements reliant les nombres de ces arrangements auraient permis la naissance des opérations numériques et la déduction de théorèmes (Pythagore, triangles rectangles etc.). Ces deux diagrammes sont aussi liés à l’oracle du Yi King, le Livre des transformations.

En somme, le nombre cinq incarne une notion universelle d’équilibre et de transformation. Que ce soit dans la quête alchimique de la quintessence ou dans la cosmologie chinoise, il est perçu comme un centre dynamique, unissant et harmonisant les éléments dans la création d’un ordre supérieur.

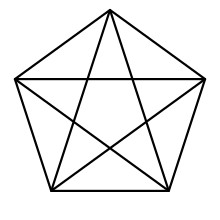

Le Cinq relié

En géométrie, le cinq est représenté par un pentagone, un polygone à cinq sommets (5 points reliés par des segments de droite). Celui-ci a aussi cinq côtés et cinq diagonales. Le pentagone régulier, en particulier, a 5 côtés d’égale longueur, mais aussi 5 angles égaux, et 5 diagonales égales.

Le pentagone régulier est lié au nombre d’or φ. Dans cette figure, on peut déceler de nombreux triangles isocèles appelés triangles d’or dans lequel le rapport de la longueur du côté double à la longueur du côté-base est le nombre d’or φ (triangle d’or aigu, ou triangle sublime ) ou 1/φ (triangle d’or obtus ou triangle d’argent) ainsi qu’un nouveau pentagone, au centre. On différencie :

- le pentagone régulier convexe (avec lignes joignant les sommets)

- du pentagone régulier étoilé (le pentagramme classique, une étoile à 5 branches équilatérales).

Dans la nature, cette forme se retrouve dans la symétrie pentaradiale des étoiles de mer ou de certains oursins et la disposition des pétales de nombreuses fleurs, comme les roses ou les mauves.

Il est aussi remarquable que le corps humain s’inscrive dans un pentagone. Carl Gustav Jung écrivait :

« Cinq est, suivant la conception ancienne, le nombre de l’homme naturel (hylique) dont les jambes et les bras étendus dessinent avec la tête, un pentagramme. »

Les racines de la conscience , poche p.257.

Précisons que le terme « hylique » provient du grec ancien « hýlē » , qui signifie matière. Ainsi, l’adjectif « hylique » qualifie tout ce qui relève du domaine matériel, corporel ou sensuel, par opposition au spirituel ou transcendant.

Symboliquement, il est admis que :

- Le pentagone régulier convexe représente plutôt l’être humain en puissance, potentiel.

- Le pentagone régulier étoilé, ou pentagramme, représente plutôt l’humain en acte, réalisé.

- On différencie le pentagramme droit (pointe en haut) qui représente l’esprit sur la matière, l’humain positif du pentagramme inversé (pointe en bas) figurant au contraire la matière sur l’esprit, l’humain négatif.

Et il est intéressant de noter que, dans la calligraphie chinoise, le dessin primitif en forme de pentagramme, pointe en haut, représentant l’ « homme grand vu de face » est à l’origine du signe idéographique chinois dà 大 signifiant « grand ».

Lorsque le pentagramme est inscrit dans un cercle, on obtient le pentacle. Plusieurs pentacles remarquables représentent l’humain dans un cercle :

- L’Homme de Vitruve, célèbre dessin que le peintre florentin Léonard de Vinci a réalisé vers 1490, représente les proportions idéales du corps humain parfaitement inscrit dans un cercle dont le centre est le nombril. Il symbolise l’Homme au centre de l’Univers.

- Bien que moins connue, Hildegarde de Bingen, moniale allemande, avait déjà réalisé en peinture une Représentation de l’homme et l’univers en forme de pentacle, en 1174, dans son Livre des œuvres divines (Liber divinorum operum). Elle mettait en relation l’humain et le monde à travers ses éléments, eau air terre et feu.

Le pentacle est aussi souvent associé à la magie et à la sorcellerie : il est alors un symbole de protection, d’initiation ou de transformation. Les cinq branches du pentacle correspondent parfois aux éléments : eau, terre, feu et air ainsi qu’à l’esprit (branche du haut).

Pour résumer, en relation avec le nombre d’or, le pentagone régulier peut être interprété comme une représentation géométrique de l’harmonie. Qu’il soit convexe ou étoilé, il incarne l’équilibre, l’interconnexion entre les différents aspects de l’univers et de l’être humain. Le pentagone étoilé, en particulier, pourrait représenter la quête de l’harmonie intérieure et la révélation d’un ordre caché, essentiel à la compréhension profonde de soi et du monde.

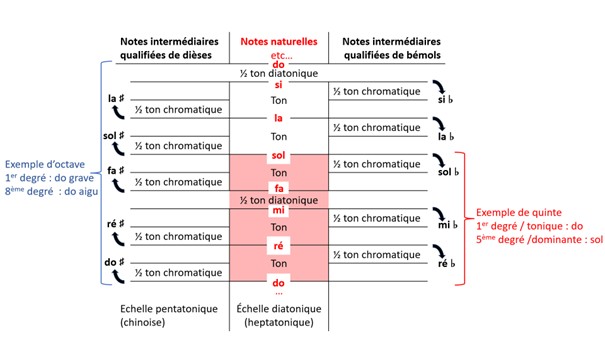

Le Cinq échelonné

La musique, à travers des intervalles comme la quinte et les gammes pentatoniques, lie étroitement perception, sentiment et raison, une expérience qui dépasse les simples vibrations sonores. Même si nous ne sommes pas toujours conscients des proportions mathématiques derrière les sons que nous entendons, nous ressentons profondément leurs effets.

En musique, une quinte, ou quinte juste, est l’écart entre deux notes, à savoir deux hauteurs de son, séparées de cinq degrés sur une échelle diatonique qui en compte sept (comme do, ré, mi, fa, sol, la, si). Cet intervalle correspond à une distance de trois tons et un demi-ton diatonique. Par exemple, sur un piano, si l’on joue do et sol (les première et cinquième touches blanches), on joue une quinte juste. La note de départ (do) est appelée tonique ou fondamentale, et la note d’arrivée (sol) est la dominante. La quinte est une base essentielle dans la construction des gammes et des accords musicaux car elle procure une sensation d’harmonie et de stabilité.

D’un point de vue acoustique, la quinte pure est définie par un rapport de 3/2 entre les fréquences des deux notes. Cela signifie que si la note tonique (par exemple, do) vibre à une certaine fréquence, la note dominante (sol) vibre 1,5 fois plus vite. Autrement dit, pour deux vibrations de la note do, la note sol vibre trois fois. Physiquement, la longueur de l‘élément vibrant (corde ou tube) de l’instrument est 1,5 fois plus grand pour la tonique (do) que pour la dominante (sol). Ce rapport simple de la physique fondamentale de la musique, à savoir la relation qui existe entre les consonances -combinaison de sons harmonieux- et les rapports de fréquence a été découvert par Pythagore au 6e siècle av. J.-C. La quinte est considérée comme l’intervalle dont la combinaison des sons est la plus pure, donc la plus remarquable à l’oreille.

Cependant, dans la pratique musicale, le rapport exact de 3/2 est parfois légèrement modifié selon le système d’accord utilisé. Par exemple, en occident, la plupart des instruments sont accordés au « tempérament égal » pour lequel il y a une équivalence exacte entre do ♯ et ré ♭, ré ♯ et mi ♭, fa ♯ et sol ♭ etc. Sur un piano accordé au « tempérament égal », la quinte est légèrement inférieure à la quinte pure, ce qui crée de légères variations perceptibles, des battements qui donnent une texture musicale particulière.

Les suites de quintes sont aussi remarquables. Dans la gamme tempérée, en commençant par une note quelconque et en montant par intervalles de quintes justes, on passe par toutes les 12 notes ( 7 notes naturelles/touches blanches + 5 notes intermédiaires/touches noires ) avant de retomber sur la note initiale formant ainsi un cycle. Dans les systèmes non tempérés, comme la gamme pythagoricienne, la suite des quintes ne forme pas un cycle, on utilise alors une spirale plutôt qu’un cercle pour la représenter.

Par ailleurs, le cinq apparait en musique dans les nombreuses gammes pentatoniques. Ces échelles musicales constituées de cinq notes différentes par octave se retrouvent dans une multitude de cultures musicales à travers le monde, des musiques occidentales aux sons traditionnels d’Afrique et d’Asie. A titre d’exemples :

- L’enchaînement de quatre quintes en partant d’une tonique est la base de la gamme pentatonique majeure : en partant de do, la suite des quintes est : do−sol−ré−la−mi. En les classant de la plus grave à la plus aigüe, on obtient la gamme pentatonique majeure : do−ré−mi−sol−la couramment utilisée dans le blues, le jazz et le rock ‘n’ roll.

- Dans la musique chinoise, les degrés de la gamme pentatonique majeure sont notés : gong-shang-jiao-zhi-yu. Ce qui correspond à fa ♯-sol ♯- la ♯-do ♯-ré ♯ que l’on retrouve en jouant les touches noires du piano. Les mélodie déclinées sur ce mode pentatonique sont perçues en Occident comme typiquement chinoises.

En musique, les suites de quintes et les échelles pentatoniques illustrent l’idée d’une progression infinie, d’une exploration harmonieuse au sein d’un système organisé.

Le cinq dans la mythologie et les religions

Au-delà des formes géométriques et des concepts musicaux, le nombre cinq occupe également une place centrale dans les mythologies où il apparait comme les forces fondamentales de la création inachevée, et les religions, où il symbolise le sens du devoir, le sacrifice, et la transformation vers la sagesse.

Illustration DALL-E

Dans la mythologie égyptienne, cinq jours supplémentaires, appelés jours épagomènes, furent ajoutés au calendrier de 360 jours par le dieu Thot, permettant à la déesse Nout de donner naissance à cinq divinités majeures : Osiris, Horus l’Ancien, Seth, Isis et Nephtys. Ces cinq jours, considérés comme hors du temps et « maléfiques », marquent un moment de rupture cosmique. Les cinq dieux, chacun incarnant un aspect clé de la création et de l’univers, occupent une place centrale dans le panthéon égyptien.

Dans la mythologie grecque, la première génération d’entités divines issues du Chaos, est au nombre de 5. Chaos est la source originelle, un abîme sans forme, « violent comme une mer, sombre, prodigue, sauvage », d’où émergent ces 5 déités primordiales : Gaïa, Éros, Nyx, Tartare et Érèbe. Elles symbolisent les forces fondamentales et les éléments constitutifs de l’univers.

Dans la genèse de la mythologie japonaise, cinq premières déités sont apparues au moment de la création de l’univers, dans le chaos originel. Contrairement aux suivantes, ces déités sont nées hors procréation, elles sont venues à l’existence par elles-mêmes : Ame-no-Minakanushi , Takami-musuhi, Kami-musuhi ,Umashiashikabihigoji et Amenotokotachi. Elles sont appelées les « divinités des cieux distingués » et ne jouent qu’un rôle figuratif dans la plupart des mythes. Elles sont asexuées et incarnent les forces qui dirigent le monde.

Dans la mythologie aztèque, la création est marquée par cinq cycles, chacun sous le règne d’un « soleil » correspondant à une divinité majeure. Ces cycles débutent après que le dieu Ometeotl ait créé l’univers et donné naissance à quatre enfants : Xipe Totec, Tezcatlipoca, Quetzalcoatl et Huitzilopochtli. Chacun des cinq soleils représente une ère d’humanité, s’achevant par une catastrophe avant une renaissance sous un nouveau règne divin. Actuellement, selon ce mythe, nous vivons sous le cinquième soleil, promis à s’effondrer par des tremblements de terre. Ce modèle des cinq cycles reflète une vision cyclique et transformante du monde.

Alors que dans les mythologies de différentes cultures, le cinq figure les forces fondamentales de création, ce nombre évoque plutôt les éléments nécessaires à la transformation pour les trois religions suivantes :

Les cinq piliers de l’Islam, décrits dans un haddith prophétique, constituent les fondements de la foi et de la pratique religieuse musulmane. Ils définissent les obligations principales qu’un musulman doit accomplir pour vivre selon les préceptes religieux : la profession de foi, la prière, l’aumône obligatoire, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage à La Mecque. Si les devoirs des musulmans ne se limitent pas à ces cinq piliers, la mise en application de ceux-ci est impérative pour atteindre la piété.

Les cinq plaies du Christ ou Saintes Plaies sont les plaies des deux mains et des deux pieds de Jésus de Nazareth crucifié et cloué sur la croix, et sa plaie au flanc droit faite par un centurion romain avec son javelot, pour constater sa mort, d’après l’Évangile selon Jean. Dans le symbolisme chrétien, si la résurrection de Jésus est le signe de sa divinité, ses cinq plaies symbolisent son humanité, son incarnation.

Les cinq bouddhas de sagesse, dans le Bouddhisme Vajrayana, sont un groupe de déités qui représentent les cinq aspects du bouddha primordial. Leur origine est mal déterminée, bien que leur existence et leurs représentations paraissent relativement anciennes en Inde. Correspondant aux cinq directions de l’espace (les quatre points cardinaux et le zénith), ils symboliseraient les cinq sagesses permettant de transformer les cinq émotions négatives en énergie positive.

Qu’il s’agisse des cinq jours épagomènes en Égypte, des cinq divinités primordiales dans diverses cultures, des cinq piliers de l’Islam, des cinq plaies du Christ ou des cinq Bouddhas, le cinq apparaît comme un nombre reliant les éléments fondamentaux de l’existence, les cycles de création et destruction, et les principes de transformation spirituelle.

Pour conclure

L’analyse des différents aspects du nombre cinq a permis de dégager une idée générale de sa portée significative. Le nombre cinq se distingue par un caractère unique présentant un équilibre entre simplicité et complexité, stabilité et évolution. Il marque la transition d’une totalité statique (symbolisée par le quatre) vers une dynamique d’intégration et d’organisation des éléments préexistants.

Il agit comme centre unificateur, que ce soit dans la quête alchimique, les théories numériques chinoises ou la géométrie du pentagone régulier. Le cinq illustre l’idée d’une progression infinie, en reliant les éléments fondamentaux, en enchainant les cycles de création et destruction, et les transformations. Ajoutons à cela que le cinq fait souvent référence à l’être humain et à l’univers qui l’entoure.

Marie-Louise von Franz, dans son ouvrage Nombre et Temps, a décrit ainsi les significations des nombres 1, 2, 3 et 4 :

- 1 Le un, continuum unitaire.

- 2 Le deux, rythme du continuum unitaire, générateur des symétries et des phénomènes observables.

- 3 Le trois, figure rythmique d’actualisations progressives dans la conscience humaine et l’univers corporel.

- 4 Le quatre, modèle de totalité du continuum unitaire dans les structures relativement closes de la conscience humaine.

Que serait le 5 ensuite ? En synthétisant les différentes perspectives, il apparaît que le cinq dépasse le statut de simple nombre. Il incarne un symbole universel de dynamique et de métamorphose, reliant l’humain au monde :

- 5 Le cinq, figure du processus dynamique de transformation de la psyché humaine.

Cet archétype évoque à la fois l’émergence et le retour au centre dans un mouvement comparable à celui de la spirale. Cette image n’est pas sans rappeler le processus d’individuation cher à Carl Gustav Jung, où l’être humain intègre ses aspects conscients et inconscients et mène la quête essentielle et parfois risquée vers une complétude psychique.

Février 2025

Lire également l’article Essai sur le mandala quinaire.

Adresser un message à Claire Droin

Claire Droin

Basée à Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon, Claire Droin exerce en tant que psychopraticienne et anime des ateliers visant à explorer et approfondir la connaissance de soi.

Claire s’intéresse à la pensée de C.G. Jung et à sa vision du monde psychique, trouvant dans ses ouvrages une source d’inspiration et de compréhension approfondie.

A travers sa pratique et grâce à sa contribution à l’Espace Francophone Jungien, en qualité de secrétaire, Claire a à cœur d’aider l’être humain à mieux comprendre sa nature profonde.

Pour en savoir plus, voir son site internet PBAtitude

Articles

- Du quatre au cinq : vers une nouvelle perception de la psyché

- Approche de l’archétype du cinq

- Essai sur le mandala quinaire

- Unus Mundus : l’unité du monde selon C.G. Jung et W. Pauli

- L’Imagination Active selon Carl Gustav Jung

- Recommandations autour de la pratique de l’Imagination Active

- La participation mystique selon C.G. Jung et ML. von Franz

Brèves et coups de cœur